Berufliche Orientierung, Bildungs- und Berufseinstiegsverläufe

Das Themencluster untersucht das Zusammenspiel institutioneller, sozialer und individueller Faktoren für verschiedene Etappen auf dem Weg in das Berufsleben.

In den Blick genommen werden neben Bildungs- und Berufsorientierungen junger Menschen, ihre Bildungs- und Berufsentscheidungen und Reorientierungen sowie ihre Bildungsteilhabe, Bildungsverläufe, aber auch mögliche Brüche im Bildungsverlauf von Individuen. Der Fokus liegt dabei auf der beruflichen Bildung. Ziel ist es, individuelle (Re)Orientierungen und Entscheidungen vor dem Hintergrund sich ändernder institutioneller Rahmenbedingungen zu verstehen sowie Wirkmechanismen und Faktoren gelingender Übergänge herauszuarbeiten. Berücksichtigt werden dabei auch Personengruppen, die in besonderer Weise von Ungleichheit betroffen sind.

Hintergrund: Berufsbildung kann einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Individuen leisten, indem sie stabile und sichere Wege in das Erwerbsleben ermöglicht. Gleichwohl wird der Weg bis zum Berufseinstieg durch verschiedene Übergänge strukturiert, an denen jeweils Chancen, aber auch Risiken und Unwägbarkeiten für das Individuum bestehen. An den einzelnen Etappen sind die jungen Menschen außerdem gefordert, Bildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen. Diese wirken sich wiederum kurzfristig auf das Übergangsgeschehen aus, können aber auch langfristige Folgen für die weitere Bildungs- und Karrierewege und für die Lebensqualität und -zufriedenheit haben. Inwieweit ein Berufseinstieg gelingt, ist jedoch nicht alleine auf individuelle Entscheidungen und Anstrengungen zurückzuführen. Vielmehr sind Verläufe, Übergänge aber auch Orientierungen und Entscheidungen das Resultat eines komplexen Wechselspiels institutioneller, sozialer und individueller Faktoren.

Exemplarische Leitfragen

Die Berufswahl junger Menschen wird durch verschiedene individuelle und kontextuelle Faktoren mitbestimmt, wodurch soziale Ungleichheiten verstärkt oder abgeschwächt werden können.

Ein wichtiger erster Schritt in der Phase der beruflichen Orientierung stellt für junge Menschen die Herausbildung beruflicher Aspirationen dar, die als Handlungsziele den Übergang von der Schule in den Beruf strukturieren können. Neben den beruflichen Interessen sind die beruflichen Aspirationen junger Menschen weiterhin wesentlich durch die wahrgenommene Geschlechtstypik und das Prestige des Berufs eingegrenzt (FP Pflege; BIBB-TUDa; FeMINT). Mädchen streben z.B. deutlich seltener als Jungen einen Beruf aus dem weitgehend männerdominierten MINT-Bereich an. Ein zentraler Erklärungsfaktor, der sich in verschiedenen Arbeiten des Themenclusters bestätigt hat, stellen Geschlechterunterschiede in den berufs- bzw. fachspezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen dar (Beckmann 2021; FeMINT; FP BO).

Auch soziale und institutionelle Kontexte, in die Jugendliche eingebettet sind, sind entscheidend für die Entwicklung beruflicher Aspirationen. Insbesondere das familiäre Umfeld als zentrale Sozialisationsinstanz beeinflusst die Entwicklung von Aspirationen, indem z.B. elterliche Erwartungen über den Bildungsabschluss oder arbeitsmarktbezogene Informationen sozial stratifiziert weitergegeben werden (Dräger/Wicht 2021; NEPS-BB20, FP-BO). Familiäre Sozialisationsprozesse zeigen sich auch in der Weitergabe beruflicher Interessen. So interessieren sich junge Frauen häufiger für einen (produktionstechnischen) MINT-Beruf, wenn die Eltern in diesen Berufen arbeiten (FeMINT).

Im schulischen Kontext interagieren Jugendliche mit gleichaltrigen Peers und integrieren deren normative Erwartungen in ihre eigenen beruflichen Aspirationen (NEPS-BB20; FP-BO). Der schulische Kontext beeinflusst berufliche Aspirationen zudem durch institutionelle Rahmenbedingungen: Jugendliche auf Haupt- und Realschulen erwarten, dass ihnen nach ihrem Schulabschluss eher statusniedrigere Ausbildungsberufe offenstehen als Jugendlichen aus dem Gymnasium (Siembab/Wicht 2020; NEPS-BB20; BOR3). Gleichwohl streben auch Jugendliche mit einem Abitur einen Ausbildungsberuf an, um ihre beruflichen Interessen und Ziele zu verwirklichen. Dies trifft insbesondere auf männliche Jugendliche zu, die handwerklich und technisch interessiert sind (Eberhard/Schnitzler/Mentges 2022; FP-BO).

Neben diesen längerfristigen sozialen Strukturen können auch Angebote zur beruflichen Orientierung die beruflichen Aspirationen beeinflussen. Gleichwohl sind Informationen über produktionstechnische MINT-Berufe in Angeboten der Berufsorientierung bisher begrenzt (Schad-Dankwart/Krämer/Conein 2021; FeMINT). Die Wirksamkeit von Berufsorientierungsangeboten zur Steigerung der Berufswahlkompetenz (Kunert/Sommer 2023), zur Erweiterung des Berufswahlspektrums sowie zur Erhöhung einer reflektierten und selbstbestimmten Berufswahl (Athanasiadi/Schare/Ulrich 2020; Mutlu/Ziegler/Granato 2024; Oeynhausen/Mutlu 2020; BIBB-TUDa; onBoard) wurde und wird mittels summativer Teileevaluationen und (quasi)experimenteller Interventionsstudien untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch einmalige Angebote zur Berufsorientierung einen Unterschied machen können und z.B. dazu beitragen, Geschlechterunterschiede in der Berufswahl zu reduzieren.

Seit Jahren konzentrieren sich Jugendliche bei ihrer Berufswahl auf wenige Berufe. Dies trägt zur Verstärkung von Passungsproblemen und damit einhergehenden Verwerfungen bei der Fachkräftesicherung in Deutschland bei. Das Themencluster ergänzt die Forschung zu den Einflussfaktoren der Berufswahl um die zentrale, aber bisher vernachlässigte Frage, warum Berufe nicht gewählt werden.

Bei ihrer Berufswahl versuchen Jugendliche eine Passung zwischen dem angestrebten Beruf und ihren beruflichen Vorstellungen (berufliches Selbstkonzept) herzustellen. Dabei spielen nicht nur Tätigkeitsinteressen oder die Rahmenbedingungen (wie Einkommen oder Arbeitszeiten) eines Berufs eine zentrale Rolle. Auch die Wahrnehmung der sozialen Passung ist wesentlich dafür, ob ein Beruf in den Berufswahloptionen von Jugendlichen berücksichtigt wird (Mischler/Ulrich 2018). Jugendliche schließen Berufe während der Berufsorientierung vor allem dann aus, wenn sie negative Reaktionen ihres sozialen Umfelds (Familie, Freunde) erwarten, auch dann, wenn diese Berufe zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen (Matthes 2019; FP BO). Die Berufswahl junger Menschen ist geleitet durch das Bedürfnis nach Wertschätzung sowie sozialer und gesellschaftlicher Anerkennung. Berufe, die dieses Bedürfnis nicht erfüllen, werden von Jugendlichen nicht angestrebt.

Auch Berufe, die aus Sicht der Jugendlichen geschlechtsuntypisch und prestigeinadäquat sind, schließen sie – zum Teil unbewusst – aus. Die beruflichen Aspirationen von Jugendlichen entwickeln sich entlang dieser Ausschlusslogiken und sind am Ende der Schulzeit wesentlich von Geschlechts- und Prestigezuschreibungen sowie von Annahmen über die vermuteten Reaktionen Dritter aus ihrem sozialen Umfeld eingegrenzt (FP Pflege; FP BO; BIBB-TUDa; FeMINT). Die soziale Anerkennung durch Freunde und Familie ist z.B. für die Nicht-Wahl von Pflegeberufen entscheidend, erneut bestätigt für die Zeit nach der Pandemie. Je besser das Image von Pflegekräften in Bezug auf Bildung, Reichtum, Intelligenz und Ansehen bei den Jugendlichen ist, umso eher ist dies gegeben (Ebbinghaus 2022; FP Pflege). Weitere Faktoren des Ausschlusses von Berufen sind subjektiv wahrgenommene unpassende Rahmenbedingungen (Oeynhausen 2021), geringes Selbstvertrauen, besonders bei jungen Frauen in IT-/MINT-Berufen (Beckmann/Esteve/Granato 2023), und fehlende Berufskenntnisse (Schad-Dankwart/Krämer/Conein 2021; FP BO; FeMINT; BIBB-TUDa).

Wird das Bedürfnis nach Wertschätzung und nach sozialer Anerkennung in der beruflichen Orientierung (Granato/Mutlu 2022) und ihren Angeboten junger Menschen nicht genug berücksichtigt, steht es einer selbstbestimmten und interessengeleiteten Berufswahl im Wege und begrenzt frühzeitig das Berufswahlspektrum junger Menschen. Im Rahmen des Themenclusters wurden daher in Kooperation mit der TU Darmstadt zwei Forschungsprojekte gestartet, die a) zwei anerkennungssensible Präsenzangebote der beruflichen Orientierung in Schulen auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen (BIBB-TUDa; Oeynhausen/Mutlu 2022; Athanasiadi/Schare/Ulrich 2020) sowie b) ein anerkennungssensibles digitales Angebot der beruflichen Orientierung im schulischen Kontext entwickeln, erproben und evaluieren (onBoard).

Praktische Erfahrungen in Betrieben (wie Praktika und betriebliche Phasen) erweisen sich weiterhin als zentral für die Konkretisierung von Berufsvorstellungen (FeMINT), für einen erfolgreichen Übergang in eine berufliche Ausbildung oder auch für ein kontinuierliches Mentoring. Entfallen diese oder sind - wie in der Pandemie - reduziert, erschwert dies die Berufswahl und Übergangsprozesse von Jugendlichen (BA/BIBB-Bewerberbefragung).

Bestimmte Gruppen stehen vor besonderen Herausforderungen: Junge Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund haben nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden, was durch die Pandemie verschärft wurde. Doch auch unter den Bedingungen eines sich entspannenden Ausbildungsmarktes erhalten diese Gruppen häufiger Absagen und finden seltener Zugang zu betrieblicher Ausbildung. Ähnliche Schwierigkeiten haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder "Altbewerberinnen und Altbewerber" (BA/BIBB-Bewerberbefragung). Auch Jugendliche mit Behinderungen können nur eingeschränkt integriert werden. Unterschiede zeigen sich dahingehend, dass Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen häufiger in digital fortgeschrittenen Betrieben ausgebildet werden, Menschen mit Lernbehinderungen hingegen eher in weniger digitalisierten Betrieben (DABEI). Diese Unterschiede werfen Fragen zur Integration im Kontext der Digitalisierung auf.

Auch regionale Unterschiede beeinflussen die Integration in die Ausbildung (BOR³). In Regionen mit weniger Konkurrenz durch höher qualifizierte Ausbildungsanfängerinnen und Anfänger sowie mit Berufsstrukturen mit höheren Beschäftigtenanteile in für sie zugänglichen Berufen aufweisen, z.B. in Handwerksberufen, haben Schülerinnen und Schüler mit maximal Hauptschulabschluss bessere Chancen auf einen erfolgreichen Übergang in die Ausbildung. Benachteiligte Gruppen benötigen daher verstärkt Unterstützung bei der Berufswahl und beim Übergang in eine berufliche Ausbildung. Kontinuierliche Mentoring-Programme haben sich hier als besonders effektiv erwiesen (BA/BIBB-Bewerberbefragung). Die regionalen Unterschiede werfen die Frage auf, ob lokale Ausbildungszentren in strukturschwachen Regionen eine Ausbildungsgarantie für Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss bieten könnten.

Räumliche Mobilität (Hoffmann/Wicht 2023) ist entscheidend für den Ausbildungserfolg (BOR³, BA/BIBB-Bewerberbefragung). Fast 40 % der Ausbildungsanfänger beginnen ihre Ausbildung außerhalb ihrer Heimatregion. Während soziale Faktoren viele Jugendliche an ihre Heimat binden, fördern hohe berufliche Ambitionen und ungünstige regionale Ausbildungsbedingungen die Bereitschaft, für eine Ausbildung umzuziehen oder zu pendeln. Jugendliche aus strukturschwachen Regionen sind oft eher bereit, größere Entfernungen auf sich zu nehmen, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Besonders unversorgte Jugendliche aus strukturschwachen Gebieten mit geringeren Ressourcen zeigen eine zunehmende Mobilitätsbereitschaft über die Zeit. Darüber hinaus sind Jugendliche mit Hochschulreife eher bereit, sich bei Betrieben zu bewerben, die mehr als 100 km entfernt sind, während Jugendliche mit Hauptschul- oder mittlerem Abschluss seltener eine solche Distanz überwinden (BOR³).

Die erfolgreiche Integration junger Menschen in die berufliche Ausbildung hängt stark von individuellen, sozialen und regionalen Faktoren ab. Praktische Erfahrungen, gezielte Unterstützung und die Bereitschaft zur räumlichen Mobilität sind hierbei entscheidend. Besonders für benachteiligte Gruppen und Jugendliche aus strukturschwachen Regionen ist es wichtig, diese Faktoren zu fördern, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Ausbildungsmarkt zu ermöglichen.

Die Ausbildungsverläufe junger Menschen werden durch eine Vielzahl von Faktoren entscheidend geprägt. Diese reichen von der Wahl des passenden Ausbildungsberufs bis hin zu Erwartungen und Vergleichsprozessen im eigenen sozialen Umfeld. Berufliche (Re-)Orientierungen sind besonders bedeutsam für den Ausbildungserfolg, insbesondere dann, wenn der gewünschte Ausbildungsberuf nicht erreicht werden kann. Starke Kompromisse bei der Wahl des Ausbildungsberufs in Bezug auf dessen Geschlechtstypik (d.h. den Anteil von weiblichen und männlichen Beschäftigten), Sozialstatus und Berufsfachlichkeit erhöhen das Risiko junger Menschen, ihre Ausbildung vorzeitig zu beenden. Dies gilt für beide Richtungen der Kompromissbildung, d.h. unabhängig davon, ob der gewählte Ausbildungsberuf einen höheren oder niedrigeren Sozialstatus aufweist als der ursprünglich angestrebte Beruf (Siembab/Beckmann/Wicht 2023; NEPS-BB20; FP BO, BOR3).

In vielen Fällen versuchen Auszubildende, Berufswahlkompromisse aufzulösen, indem sie in einen Beruf wechseln, der ihrer eigenen Einschätzung nach ihrem Wunschberuf näher kommt. Dabei lassen sich zwei Muster von Ausbildungswechseln unterscheiden: Während die einen nur geringfügige Anpassungen hinsichtlich beruflicher Merkmale vornehmen, kommt es bei anderen zu grundlegenderen Veränderungen, häufig mit deutlichen Verschiebungen im beruflichen Tätigkeitsprofil, die auf unklare Berufsvorstellungen vor der ersten Ausbildung hindeuten (NEPS-BB24; FP BO, BOR3).

Bei der Entscheidung über eine vorzeitige Ausbildungsbeendigung und den anschließenden Bildungsweg spielen auch soziale Bezugsgruppen eine wichtige Rolle. Zum einen schließen Auszubildende eher erfolgreich ab, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Eltern und Freunde dies von ihnen erwarten. Zum anderen sind soziale Vergleiche bedeutsam: Wenn die Eltern einen höheren beruflichen Status haben, neigen Auszubildende dazu, ebenfalls in einen statushöheren Beruf zu wechseln oder ein Studium aufzunehmen. Umgekehrt können hohe Karriereambitionen von Mitschüler/innen in der Berufsschule einschüchternd wirken und das Risiko erhöhen, in einen Ausbildungsberuf mit ähnlichem oder niedrigerem Sozialstatus zu wechseln (NEPS-BB24).

Auch geschlechtsbezogene Faktoren spielen eine zentrale Rolle: Junge Frauen, die in einem männlich-dominierten Ausbildungsberuf ausgebildet werden, beenden ihre Ausbildung häufiger vorzeitig. Ein wichtiger Grund ist oftmals eine mangelnde soziale Einbindung in Betrieb oder Schule (Beckmann 2023; FP BO). Junge Frauen schließen in produktionstechnischen MINT-Berufen ähnlich häufig wie in anderen MINT-Berufen ihre Ausbildung erfolgreich ab (FeMINT).

Für die zukünftige Forschung gilt es, die genannten Faktoren auch in ihrem Zusammenspiel genauer zu untersuchen, um gezielte Interventionen zur Unterstützung erfolgreicher Ausbildungsverläufe zu entwickeln.

Berufseinstiegsverläufe sind sehr heterogen und variieren stark, insbesondere jenseits eines geradlinigen Übergangs in die Erwerbstätigkeit. In der Berufseinstiegsphase ist zumeist nur ein relativ geringer Anteil der dualer Absolventinnen und Absolventen von Arbeitslosigkeit betroffen. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse (niedriges Einkommen und/oder Befristung) treten in dieser Phase häufiger auf. Für diese Personengruppe ist in erster Linie ein geringes Einkommen relevant; eine unterwertige Beschäftigung nach Ausbildungsabschluss ist seltener die Ursache für prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Ob der Berufseinstieg als prekär einzustufen ist oder ob der Berufsverlauf (weitgehend) von Arbeitslosigkeit geprägt ist, hängt in erster Linie vom Ausbildungsberuf ab. Auch der individuelle Schulabschluss, das Geschlecht und die regionalen Arbeitsmärkte beeinflussen die Berufseinstiegsverläufe deutlich. In einer Arbeitsmarktregion mit niedriger Arbeitslosigkeit ist ein erfolgreicher Übergang wahrscheinlicher. Wird der Schulabschluss in die Analyse mit einbezogen, macht das Abitur einen erfolgreichen Übergang wahrscheinlicher. Eine betriebliche Ausbildung oder eine duale Ausbildung im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen trägt eher zu einem erfolgreichen Übergang bei als eine (andere) vollzeitschulische Ausbildung (Dorau 2023)

Hinsichtlich prekärer Beschäftigung erweisen sich die Ausbildungsberufe im Zeitvergleich als relativ konstant. Eine hohe berufliche Integration erreichen vor allem Bankkaufleute, aber auch andere kaufmännische Berufe. Besonders häufig von einem prekären Berufseinstieg betroffen sind Friseur/innen, Maler/innen und Lackierer/innen oder Köch/innen. Auch der regionale Arbeitsmarkt hat gleichfalls einen deutlichen Einfluss auf die berufliche Integration junger dual ausgebildeter Fachkräfte (Dorau 2020).

Gerade bei Ausbildungsberufen mit einem hohen Frauenanteil ist Prekarität in der Berufseinstiegsphase häufiger zu beobachten. Dies gilt sowohl für duale als auch für vollzeitschulische Ausbildungsberufe. Zwar ist der Berufseinstieg von jungen Frauen im Vergleich zu jungen Männern auch im gleichen Beruf häufiger prekär, aber ein hoher Frauenanteil im Beruf erweist sich als bedeutsamer im Hinblick auf einen prekären Berufseinstieg. Junge dual ausgebildete Fachkräfte sind in weiblich dominierten Berufen relativ häufig von prekärer Beschäftigung betroffen (Dorau 2020). Bei Berufen mit einem hohem Männeranteil sowie in Berufen mit einem ausgewogenen Verhältnis von Frauen und Männern sind geschlechtsspezifische Unterschiede seltener. Ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in einzelnen Ausbildungs- und Erwerbsberufen würde daher vermutlich zu einem Rückgang prekärer Beschäftigung beitragen. Hierin zeigt sich die Bedeutung des kürzlich gestarteten Forschungsprojektes "Verwertungsperspektiven geschlechtsuntypischer Berufsausbildungen" (FP Verwertungsperspektiven), das den Einstieg ins Erwerbsleben nach einer geschlechtsuntypischen Ausbildung untersucht. Über diesen Übergang ist für diese Personengruppe bisher relativ wenig bekannt.

Soziale Ungleichheiten an den relevanten Übergängen und im Ausbildungsverlauf – u.a. nach Geschlecht, sozialer, ethnischer bzw. (sozial-)räumlicher Herkunft oder anderen Benachteiligungskategorien – bestehen auch nach der Pandemie fort. Die Ergebnisse des Themenclusters deuten eher in Richtung einer Perpetuierung (ggf. Vertiefung) struktureller Benachteiligung und entsprechender Exklusionsrisiken, insbesondere beim Zugang zur Berufsausbildung. Die identifizierten Erfolgsfaktoren für den Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung konnten angesichts pandemiebedingt reduzierter bzw. fehlender Unterstützungsangebote, nur bedingt wirksam werden: So sind z.B. bereits vor der Pandemie benachteiligte Gruppen nachweislich stärker von Exklusionsrisiken betroffen, etwa Bewerber/-innen mit Hauptschulabschluss, mit Migrations- und Fluchthintergrund oder Altbewerber/-innen (BA-BIBB-Bewerberbefragungen, FP BO).

Die nach wie vor bedeutsamen Passungsprobleme führen auf beiden Seiten des Marktes zu erfolglosen Marktteilnahmen, so dass sowohl die Zahl der unbesetzten Stellen als auch die Zahl der unversorgten Jugendlichen auf hohem Niveau verharrt. Um Mismatches und Passungsprobleme beim Ausbildungszugang zu vermeiden, wurde die Forschung zu Bildungs- und Berufsaspirationen von Jugendlichen vertieft und ein Perspektivwechsel vorgenommen, um theoretisch und empirisch fundierte Antworten auf die Frage nach den Kriterien für die Nicht-Wahl von Berufen und den Ausschlusslogiken im Berufswahlprozess zu erarbeiten. Evaluationen bestehender Angebote der Berufsorientierung und deren Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der Anerkennungsbedürfnisse von Jugendlichen in schulischen Kontexten sind aktuelle und zukünftige Schwerpunkte des Themenclusters. Im Sinne des Praxistransfers sind Forschungsergebnisse z.B. in die Konzeption und Entwicklung der digitalen Angebote des BIBB-Portals zynd.de eingeflossen, die sich direkt an Jugendliche richten, um Reflexionsprozesse und Problemlösungskompetenzen zu stärken.

Praktische Erfahrungen vor allem in Betrieben (Praktika, betriebliche Phasen, Girls‘ Day) haben sich als zentral für die Konkretisierung von Berufsvorstellungen (FeMINT) und für einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwiesen, für bestimmte Gruppen auch kontinuierliches Mentoring (BA/BIBB-Bewerberbefragungen). Entfallen diese oder sind - wie im Falle der Pandemie - reduziert, erschwert dies die Berufswahl und den Übergang (Granato/Christ 2022; BA/BIBB-Bewerberbefragung). Gruppen mit besonderen Schwierigkeiten bei der Berufswahl, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder in der Ausbildung haben weiterhin einen hohen Unterstützungsbedarf (Uhly/Neises 2023), den es zu stärken gilt (BA/BIBB-Bewerberbefragung; DABEI). Daher ist es vordringlich, Exklusionsrisiken und strukturelle Ausgrenzungsmechanismen auch bei weiteren sogenannten „Risiko“-Gruppen herauszukristallisieren sowie handlungsorientierte Ansätze herauszuarbeiten, zu erproben und zu realisieren, um ihre Teilhabe unter Berücksichtigung der Integrationsfähigkeit beruflicher Bildung zu verbessern (https://www.ueberaus.de/). Dieser Bedarf ist z.B. in Ausgangspunkt der individuellen Beratung und Unterstützung von Jugendlichen in den Jugendberufsagenturen (Enggruber/Neises 2023), die kommunal ausgestaltet werden und von der BIBB-Servicestelle Jugendberufsagenturen begleitet werden (Servicestelle JBA).

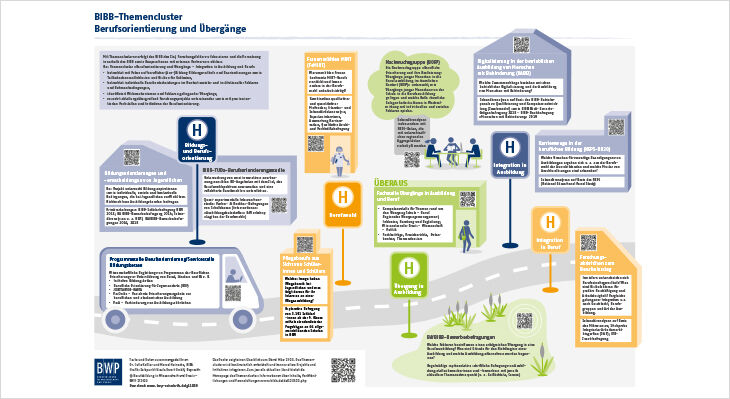

BIBB-Themencluster Berufsorientierung und Übergänge

7.8.234 - onBoard (Berufliche Orientierung Anerkennungssensibel und Digital gestalten)

Laufzeit I-24 bis IV-27

In dem Kooperationsprojekt wird ein digitales Format zur Berufsorientierung entwickelt und evaluiert, mit dem Ziel, das Berufswahlspektrum junger Menschen auszuweiten und sie bei einer reflektierten Berufswahl zu unterstützen. Inhaltlich-theoretisch basiert das digitale Format auf dem Bedürfnis nach sozialer Anerkennung in der Berufswahl. Um zu verstehen, wie der Berufsorientierungsprozess junger Menschen durch digitale Formate unterstützt werden kann, wird das digitale Format im Rahmen einer Interventionsstudie im Schulkontext evaluiert.

2.1.310 - Bildungsorientierungen und -entscheidungen von Jugendlichen im Kontext konkurrierender Bildungsangebote

Laufzeit I-14 bis II-26

Ausgehend von ihrer zunehmend stärkeren Marktposition untersucht das Projekt Aspirationen und Berufsfindungsprozesse von Jugendlichen. Welche Bedingungen führen Jugendliche zu einer Annäherung oder Ablehnung von Bildungswegen und Berufen? Teil des Projekts ist eine Interventionsstudie, die in Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt zwei anerkennungssensible Präsenzangebote der beruflichen Orientierung in Schulen auf ihre Wirksamkeit hin untersucht, mit dem Ziel das Berufswahlspektrum von Jugendlichen auszuweiten und sie bei einer selbstbestimmteren Berufswahl zu unterstützen.

BIBB-TUDa-Berufsorientierungsstudie

Beide Angebote setzen an den beruflichen Aspirationen junger Menschen an und greifen auf berufliche Rollenmodelle („Ausbildungsbotschafter/-innen“) und Reflexionsprozesse (Workshop „Logiken der Berufswahl“) zurück. Die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung einer evidenzbasierten BO-Praxis ein.

1.1.024 - Verwertungsperspektiven geschlechtsuntypischer Berufsausbildungen – Eine Untersuchung zur Persistenz der Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt

Laufzeit II-24 bis III-26

Anhand einer Mixed-Methods-Untersuchung werden Berufs(einstiegs-)verläufe von Männern und Frauen mit einer geschlechtsuntypischen Berufsausbildung analysiert. Es wird die Beschäftigungssituation von Fachkräften mit einer geschlechtsuntypischen Berufsausbildung untersucht sowie hinterfragt, wie häufig Frauen und Männer mit einer geschlechtsuntypischen Berufsausbildung ihren ursprünglichen Ausbildungsberuf zugunsten einer beruflichen Tätigkeit aufgeben, die nicht mit ihrer Ausbildung korrespondiert. Die Ermittlung der Ursachen, die hinter einer Abkehr von einem ursprünglich erlernten geschlechtsuntypischen Ausbildungsberuf stehen, ist ebenfalls Teil des Forschungsvorhabens.

1.1.015 - Pflegeberufe aus Sicht von Schülerinnen und Schülern

Laufzeit I-21 bis II-23

Im Jahr 2020 wurde die Ausbildung im Pflegebereich auf die sogenannte Generalistik umgestellt, gleichzeitig legte die Corona-Krise Probleme im Pflegebereich offen. Wie werden Pflegeberufe durch Schülerinnen und Schüler, die sich in der Phase der Berufsorientierung befinden, vor diesem Hintergrund wahrgenommen? Werden Pflegeberufe als Option für die Berufswahl wahrgenommen? Ziel des Projektes ist es, hierauf erste Hinweise zu gewinnen und dabei auch der Frage nachzugehen, welche Rolle in diesem Zusammenhang Persönlichkeitseigenschaften spielen.

2.1.320 - Frauen wählen MINT: Einflussfaktoren bei der Berufswahl und der Entscheidung für eine Aufstiegsfortbildung (FeMINT)

Laufzeit I-19 bis III-23

Angesichts teilweise großer quantitativer Differenzen des Frauenanteils innerhalb von MINT-Berufen ist die Frage, weshalb Frauen bestimmte MINT-Berufe verstärkt wählen, andere jedoch kaum. Welche Faktoren beeinflussen Frauen positiv in ihrer Entscheidung für einen MINT-Beruf? Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen für eine gezieltere Berufsorientierung und für Personalentwicklungsmaßnahmen abgeleitet, die helfen sollen den Frauenanteil in MINT-Berufen insbesondere in den Produktions- und produktionstechnischen Berufen und bei den weiblichen Führungskräften zu steigern. Ebenso werden Erkenntnisse über Möglichkeiten der Optimierung von Ordnungsmitteln für die Aus- und Fortbildung gewonnen.

7.8.187 - DABEI: Digitalisierung in der betrieblichen Ausbildung von Menschen mit Behinderung

Laufzeit I-19 bis III-22

Die Digitalisierung birgt für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Ausbildung und Arbeit sowohl Chancen als auch Risiken. Im Projekt wurde das allgemeine Ziel verfolgt, die Datenlage zum Themenfeld mittels eines eigenen Fragemoduls im BIBB-Qualifizierungspanel zu verbessern. Weiterführend wurden u.a. Zusammenhänge zwischen dem betrieblichen Digitalisierungsniveau von Ausbildungsbetrieben und der Ausbildung von Menschen mit Schwerbehinderung (in nach BBiG/HWO anerkannten Ausbildungsberufen) untersucht.

3.4.305 - Chancen des Zugangs zur beruflichen Bildung für bleibeberechtigte junge Geflüchtete: Möglichkeiten und Hindernisse in der Beratung und Unterstützung

Laufzeit II-17 bis III-20

7.8.235 - Stärkung des NEPS als langfristige Datengrundlage für die Informationsbedarfe der Berufsbildungspolitik (NEPS-BB24)

Laufzeit I-24 bis IV-27

Das Projekt zielt darauf ab, das Nationale Bildungspanel (NEPS) als unverzichtbare Datenquelle für die Bildungspolitik nachdrücklich zu stärken. Dies soll anhand der Analyse ausgewählter Themen erfolgen, die im Zentrum des derzeitigen berufsbildungspolitischen Interesses stehen und zu denen unzureichende Informationen zur Verfügung stehen: (1) Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss und berufliche Quereinsteiger, (2) Berufsorientierungen, sowie (3) Berufe mit Relevanz für die Green Economy. Darüber hinaus soll geprüft werden, welche vertiefenden und erweiternden Fragestellungen zu den fortlaufenden Kohortendaten beantwortet und inwiefern ggf. aktuelle Entwicklungen aufgegriffen werden können (z. B. mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Aus- und Weiterbildungsgeschehen).

7.8.236 - Fachstelle „Fachkräftesicherung / Bildung im Strukturwandel“ – Fachkräfteengpässe, Ursachen und spezifische Lösungsmöglichkeiten (FaBiS)

Laufzeit I-24 bis I-28

Das Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) soll die fachliche Fundierung der Arbeit der Regionalen Entwicklungsagenturen für kommunales Bildungsmanagement (REAB) zu spezifischen Fragen der Sicherung von Fachkräften im Strukturwandel und zu Möglichkeiten der Einflussnahme der Kommune durch Aus- und Weiterbildung stärken. Das BIBB konzentriert sich in seinen Unterstützungsleistungen auf „Fachkräfteengpässe, Ursachen und spezifischen Lösungsmöglichkeiten“, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) identifiziert „Rekrutierungspotentiale und Zielgruppen für Aus- und Weiterbildung“.

7.8.203 - Potenziale des NEPS zur Adressierung von Informationsbedarfen der Berufsbildungspolitik - Karrierewege in der beruflichen Bildung

Laufzeit II-20 bis IV-23

Das vom BMBF geförderte Nationale Bildungspanel (National Educational Panel Study - NEPS) dient der Erhebung von Längsschnittdaten zu Bildungserwerb, Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklung im Lebensverlauf. Das Projekt zielt darauf ab exemplarisch zu prüfen, ob die Potentiale des NEPS für die Berufsbildungsberichterstattung stärker und dauerhaft zu nutzen sind.

Nachwuchsgruppe „Berufliche Orientierung und ihre Realisierung: Übergänge junger Menschen in die Berufsausbildung im räumlichen Kontext (BOR³)“

Die Nachwuchsgruppe untersucht Übergänge junger Menschen von der Schule in die Berufsausbildung in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage nach der Rolle räumlicher Gelegenheitsstrukturen für den Übergang sowie deren Wechselwirkungen mit individuellen und sozialen Faktoren.

BA/BIBB-Bewerberbefragungen und BA-BIBB-IAB-Bewerberstudien

Bei den BA-BIBB-IAB-Bewerberstudien (ab 2024) und den BA/BIBB-Bewerberbefragungen (bis 2021) handelt es sich um repräsentative, schriftlich-postalische Befragungen von Jugendlichen, die bei der Bundesagentur für Arbeit als Ausbildungsstellenbewerber/-innen registriert waren. Beide Untersuchungen greifen einen bildungspolitischen Themenschwerpunkt auf. Die erhobenen Daten werden genutzt, um differenzierte Informationen über den Umfang der Ausbildungsplatzsuche und die Art der von den Jugendlichen gesuchten Ausbildungsplätze zu gewinnen und hieraus Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis ableiten zu können. Durch die Erweiterung der Kooperation um das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, Daten der Bundesagentur für Arbeit in die Analysen mit einzubeziehen.

überaus: Fachstelle Übergänge in Ausbildung und Beruf

Die Fachstelle überaus beschäftigt sich mit einer Lebensphase mit besonderen Risiken, aber auch besonderen Chancen: die Übergänge in Ausbildung und Beruf. Dabei ist uns ein inklusiver Blick wichtig. Denn die erfolgreiche berufliche Bildung und Integration ist ein wichtiger Teil gesellschaftlicher Teilhabe.

zynd - Das digitale Angebot zur beruflichen Orientierung

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein Prozess, den es zu begleiten gilt. Bei der Berufsorientierung sollen sich Jugendliche einerseits ihrer Interessen und Kompetenzen bewusst werden. Andererseits müssen sie diese mit den sich ständig ändernden Anforderungen der Arbeitswelt abgleichen und ihre Entscheidungen entsprechend abwägen. Vor diesem Hintergrund versteht sich das neue Portal „zynd“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) sowohl als Angebot für Jugendliche als auch und vor allem für pädagogische Fachkräfte – denn deren Anliegen ist es, junge Menschen im Prozess der beruflichen Orientierung erfolgreich zu unterstützen.

Servicestelle Jugendberufsagenturen

Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Jugendämter unterstützen vielerorts gemeinsam Jugendliche auf ihrem Weg in den Beruf. Die Servicestelle begleitet diese rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, indem sie den Austausch fördert und Impulse für die Weiterentwicklung gibt.

BIBB-Berufsorientierungsprogramm (BOP)

Das Berufsorientierungsprogramm richtet sich an Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klasse. Erst erkunden die Jugendlichen ihre Stärken in einer Potenzialanalyse, dann testen sie in den Werkstatttagen verschiedene Berufsfelder aus.

Veröffentlichungen

Logics of career choice - concept and results of an approval-sensitive career guidance workshop

Mutlu, Sevil; Ziegler, Birgit; Granato, Mona | 2024

Frontiers in Psychology; 14 (2024), H. online; Seite 1-14

Does study counselling foster STEM intentions and reduce the STEM gender gap? Evidence from a randomized controlled trial

Beckmann, Janina; Fervers, Lukas | 2024

Educational research and evaluation : an international journal on theory and practice; (2024), H. online; Seite 1-24

Gendered career expectations in context : the relevance of normative and comparative reference groups

Beckmann, Janina | 2021

British journal of sociology of education; Published online: 01 Aug 2021; Seiten 1-19

Why do high‐performing school leavers aspire to occupations atypical of their qualification?

Verena Eberhard; Schnitzler, Annalisa; Mentges, Hanna | 2022

Social Inclusion; 10 (2022), H. 2; Seite 265-277

Are girls more ambitious than boys? : vocational interests partly explain gender differences in occupational aspirations

Wicht, Alexandra; Miyamoto, Ai; Lechner, Clemens M. | 2022

Journal of Career Development; First Published February 10, 2021 und 49 (2022), H. 3; Seite 551-568

Ethnic Differences in Gender-Typical Occupational Orientations among Adolescents in Germany

Wicht, Alexandra; Siembab, Matthias | 2022

Social Inclusion; 10 (2); 1-12

Workshop Logiken der Berufswahl – wie Jugendliche ein anerkennungssensibles und reflexives Angebot zur Beruflichen Orientierung wahrnehmen

Stephanie Oeynhausen; Sevil Mutlu; Granato, Mona; Athanasiadi, Ermioni | 2024

Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online; (2024), H. Spezial 22; Seite 1-31

Können Rollenvorbilder junge Frauen für IT-Ausbildungsberufe begeistern? : „Ausbildungsbotschafter“ als Beispiel einer anerkennungssensiblen Berufsorientierung

Beckmann, Janina; Esteve, Alba Estela; Granato, Mona | 2023

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP; 52 (2023) H. 2; Seite 18-22

Developmental Trajectories of the Socioeconomic Status of Occupational Aspirations During Adolescence

Miyamoto, A.; Wicht, Alexandra | 2020

Journal of Adolescence; 84; 26-35

Jugend zwischen Aufbruch und Stagnation : Förderung erwerbsbiografischer Selbstverantwortung am Übergang Schule–Beruf

Neises, Frank; Weiß, Ulrich | 2023

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP; 52 (2023) H. 2; Seite 40-43

Reflexion stärkt Wirksamkeit von Potenzialanalysen : Ergebnisse der Interventionsstudie (ISPA)

Kunert, Carolin; Sommer, Jörn | 2023

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP; 52 (2023) H. 2; Seite 32-34

Berufsorientierungsangebote „anerkennungssensibel“ gestalten : Vorstellung eines innovativen Workshopkonzepts

Oeynhausen, Stephanie; Mutlu, Sevil | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2022

BIBB Discussion Paper; 1 Online-Ressource (15 Seiten)

Pflege? Damit kann ich mich (nicht) sehen lassen … : zum Image von Pflegeberufen und seiner Bedeutung für die Berufswahl Jugendlicher

Ebbinghaus, Margit | Leverkusen; Barbara Budrich | 2022

BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 2022,1; 1 Online-Ressource (20 Seiten)

MINT-Berufe sind verschieden – Frauen auch : warum allgemeine Konzepte zur Steigerung des Interesses von Frauen an MINT-Berufen nicht ausreichen

Schad-Dankwart, Inga; Krämer, Heike; Conein, Stephanie | 2021

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : BWP; 50 (2021), H. 4; Seite 26-30

Frauen wählen MINT. Einflussfaktoren bei der Berufswahl und der Entscheidung für eine Aufstiegsfortbildung (FeMINT)

Krämer, Heike; Schad-Dankwart, Inga; Conein, Stephanie; Azeez, Ulrike | 2021

Forschungsprojekt: Zwischenbericht

Schulformen und geschlechtstypische Berufsorientierung : Jugendliche am Ende der neunten Klasse zwischen Gelegenheitsstrukturen auf dem Arbeitsmarkt und schulspezifischen Berufsaspirationen

Siembab, Matthias; Wicht, Alexandra | 2020

Zeitschrift für Soziologie : ZfS; 49 (2020), H. 2/3; S. 183-199

Choosing new careers : patterns of occupational change within Vocational Education and Training and fulfillment of career aspirations in Germany

Wicht, Alexandra; Janina Beckmann; Siembab, Matthias; Hermann, Lisa | 2024

Empirical Research in Vocational Education and Training; 16 (2024), H. online, Article 20; Seite 1-29

Parents, friends, and classmates : reference groups and dropout from vocational education and training in Germany

Siembab, Matthias | 2024

Empirical Research in Vocational Education and Training; 16 (2024), H. online, Article 21; Seite 1-27

Career Compromises and Dropout from Vocational Education and Training in Germany

Backmann, Janina; Wicht, Alexandra; Siembab, Matthias | 2023

Social Forces, soad063

“Should I Stay or Should I Go?” : Prevalence and predictors of spatial mobility among youth in the transition to vocational education and training in Germany

Hoffmann, Linda; Wicht, Alexandra | 2023

Social Sciences; 12 (2023), H. online, Article 277; Seite 1-21

"You can't always get what you want" : prevalence, magnitude, and predictors of the aspiration-attainment gap after the school-to-work transition

Nießen, Désirée; Wicht, Alexandra; Schoon, Ingrid; Lechner, Clemens M. | 2022

Contemporary educational psychology; 2022 in press (pre-proof), available online 16 July 2022; Seite 1-61

Why do they leave? Examining dropout behaviour in gender-atypical vocational education and training in Germany

Beckmann, Janina | 2023

Journal of Vocational Education & Training

Misconceptions of earnings and their consequences for social stratification in vocational aspirations and attainment

Dräger, Joscha; Wicht, Alexandra | 2021

Journal of Vocational Education and Training; 2021, ahead-of-print, 1-23; Seite 1-23

Abbau von Zugangsbarrieren zu Berufsausbildung und Erwerbsarbeit als Strategie zur Fachkräftegewinnung. Überlegungen zur inklusiven Gestaltung von Hilfen aus menschenrechtlicher Perspektive

Birgit Beierling, Ruth Enggruber, Frank Neises, Andreas Oehme, Leander Palleit, Wolfgang Schröer, Marc Thielen & Frank Tillmann | 2024

Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online; (2024), H. 46; Seite 1-20

Warum entscheiden sich Jugendliche dazu, ihre Ausbildung vorzeitig zu beenden? : Die Rolle von Berufswahlkompromissen und subjektiven Bewertungen der Ausbildung

Siembab, Matthias; Beckmann, Janina; Wicht, Alexandra | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2023

BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 2023,1; 1 Online-Ressource (15 Seiten)

Warum beginnen Ausbildungssuchende keine Ausbildung? Deskriptive Analysen auf Basis der BA/BIBB Bewerberbefragung 2021

Keßler, Catie; Heinecke, Marcel; Christ, Alexander; Gei, Julia | 2023

BIBB Discussion Paper; 1 Online-Ressource (15 Seiten)

Jugendberufsagenturen als regionale Gestalter der Ausbildungsgarantie : empirische Einblicke

Enggruber, Ruth; Neises, Frank | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2023

BIBB-Report 2/2023

Aspiration attainment gaps predict adolescents’ subjective well-being after transition to vocational education and training in Germany

Nießen, Désirée, Alexandra Wicht, and Clemens Lechner | 2023

PLoS ONE; 18(6): e0287064

Integration junger Geflüchteter in berufliche Ausbildung: Zugang zu und Gestaltung von beruflicher Ausbildung

Mona Granato & Alexander Christ | Bonn, Bundesinstitut für Berufsbildung | 2022

In: Hubert Ertl | Mona Granato | Robert Helmrich | Elisabeth M. Krekel (Hrsg.). Integration Geflüchteter in Ausbildung und Beruf. Chancen für Geflüchtete und Herausforderungen für das Bildungssystem; BIBB Discussion Paper; 26-38

Auf Ausbildungsstellensuche im zweiten Jahr der Corona-Pandemie: Wie haben Jugendliche ihre Bewerbungsphase im Jahr 2021 erlebt? Deskriptive Analysen auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2021

Keßler, Catie; Heinecke, Marcel; Christ, Alexander; Gei, Julia | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2022

BIBB Discussion Paper; 1 Online-Ressource (21 Seiten)

Übergang zwischen Schule und Beruf neu denken: Für ein inklusives Ausbildungssystem aus menschenrechtlicher Perspektive : Expertise im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbandes

Enggruber, Ruth; Neises, Frank; Oehme, Andreas; Palleit, Leander; Schröer, Wolfgang; Tillmann, Frank | Berlin; Paritätischer Gesamtverband | 2021

1 Online-Ressource (44 Seiten)

Ergebnisse der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2020

- Auf Ausbildungsstellensuche während der Corona-Pandemie: Wie haben Jugendliche ihre Bewerbungsphase im Jahr 2020 erlebt?

- Ausbildungsstellensuche in Zeiten der Corona-Pandemie: Belastungen, Einschränkungen und Mehraufwand im Bewerbungsprozess?

- Beeinflusst die Corona-Pandemie die Bildungs- und Berufsaspirationen von Ausbildungsstellenbewerberinnen und -bewerbern?

- Bildungs- und Berufsorientierungsangebote für ausbildungsinteressierte Jugendliche während der Corona-Pandemie: Empirische Analysen auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2018 und 2020

- weitere Kurzberichte

Berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung: Wahrnehmung und Empirie

Weller, Sabrina Inez; Bublitz, Elisabeth; Rausch-Berhie, Friederike; Jäger, Julian; Samray, David; Beblo, Miriam | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2021

BIBB Report : Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung ; 2021,2; 1 Online-Ressource (18 Seiten)

Chancen auf eine betriebliche Ausbildungsstelle von Geflüchteten und Personen mit und ohne Migrationshintergrund

Eberhard, Verena; Schuß, Eric | Bonn; Bundesinstitut für Berufsbildung | 2021

BIBB-Preprint; 51 S.

Berufseinstiegsverläufe: Berufliche Integration nach unterschiedlichen beruflichen Abschlüssen

Dorau, Ralf | 2023

Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik.; 32(1); 75-98

Uncovering regional inequalities in digitalization : a multifaceted measurement for Germany

Detemple, Jonas; Wicht, Alexandra | 2024

Measurement instruments for the social sciences; 6 (2024), H. online; Seite 1-13

Integration in Beruf und Arbeitsmarkt: Die Verwertung von vor Zuzug erworbenen Qualifikationen von Zugezogenen mit und ohne Fluchthintergrund

Schuß, Eric | Bonn, Bundesinstitut für Berufsbildung | 2022

In: Hubert Ertl | Mona Granato | Robert Helmrich | Elisabeth M. Krekel (Hrsg.). Integration Geflüchteter in Ausbildung und Beruf. Chancen für Geflüchtete und Herausforderungen für das Bildungssystem; BIBB Discussion Paper; 82-93

Sozialräumliche Kontexte beruflicher Bildungswege

Wicht, Alexandra; Weßling, Katarina; Ertl, Hubert | 2023

Bildungsgerechtigkeit, Inklusion und Sozialraum / Nina Bremm [Hrsg.] , Kathrin Racherbäumer [Hrsg.] , Isabel Dean [Hrsg.] ,Thorsten Merl [Hrsg.]; Seite 52-76

Berufseinstiegsverläufe : Berufliche Integration nach betrieblicher Berufsausbildung

Dorau, Ralf | 2020

WSI-Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung; 73 (2020), H. 4; S. 223-237

Kooperationen

- Die Nachwuchsgruppe „Berufliche Orientierung und ihre Realisierung: Übergänge junger Menschen in die Berufsausbildung im räumlichen Kontext (BOR³)“ ist im Themencluster angesiedelt.

- Kooperation des BIBB Forschungsprojekts onBoard und der BIBB-TUDa-Berufsorientierungsstudie mit der Technischen Universität Darmstadt, Professur Berufspädagogik und Berufsbildungsforschung

- Zusammenarbeit des BIBB-FeMINT-Forschungsprojekts mit UNESCO/UNEVOC zum Thema "Gender equality in STEM-related TVET" (Projekt abgeschlossen)